1971年創業、従業員20名。

中島プレス工業は、金属ではなく「柔らかい素材のプレス加工」を得意とする町工場です。

ウレタンやフィルムなど、扱いの難しい素材を正確に裁断・型抜きする技術を持ち、年間2,000万個もの製品を生み出しています。

しかし、この会社の真価は“技術力”そのものではなく、「どん底から這い上がった挑戦のストーリー」にあります。

経営者の決意:火事、リストラ、そして再起動

ある日、突然の火災がすべてを奪いました。

事務所は全焼、受注は3分の1に激減。

希望退職を募っても人は集まらず、やむなくリストラを断行。

「このままでは終われない」――そう覚悟を決めた社長は、自ら飛び込み営業を始めます。

しかし、下請け中心の事業構造では見せるものがなく、営業は苦戦。

葬儀業界向けに「送り鳩」という商品を開発しますが、結果は思うように出ませんでした。

転機となったのは、中小機構からの一言。

「葬儀業界に限らず、もっと広い業界に挑戦してみては?」

この助言をきっかけに、同社は再び動き出します。

逆転のきっかけ:「ORUKOTO」という新発想

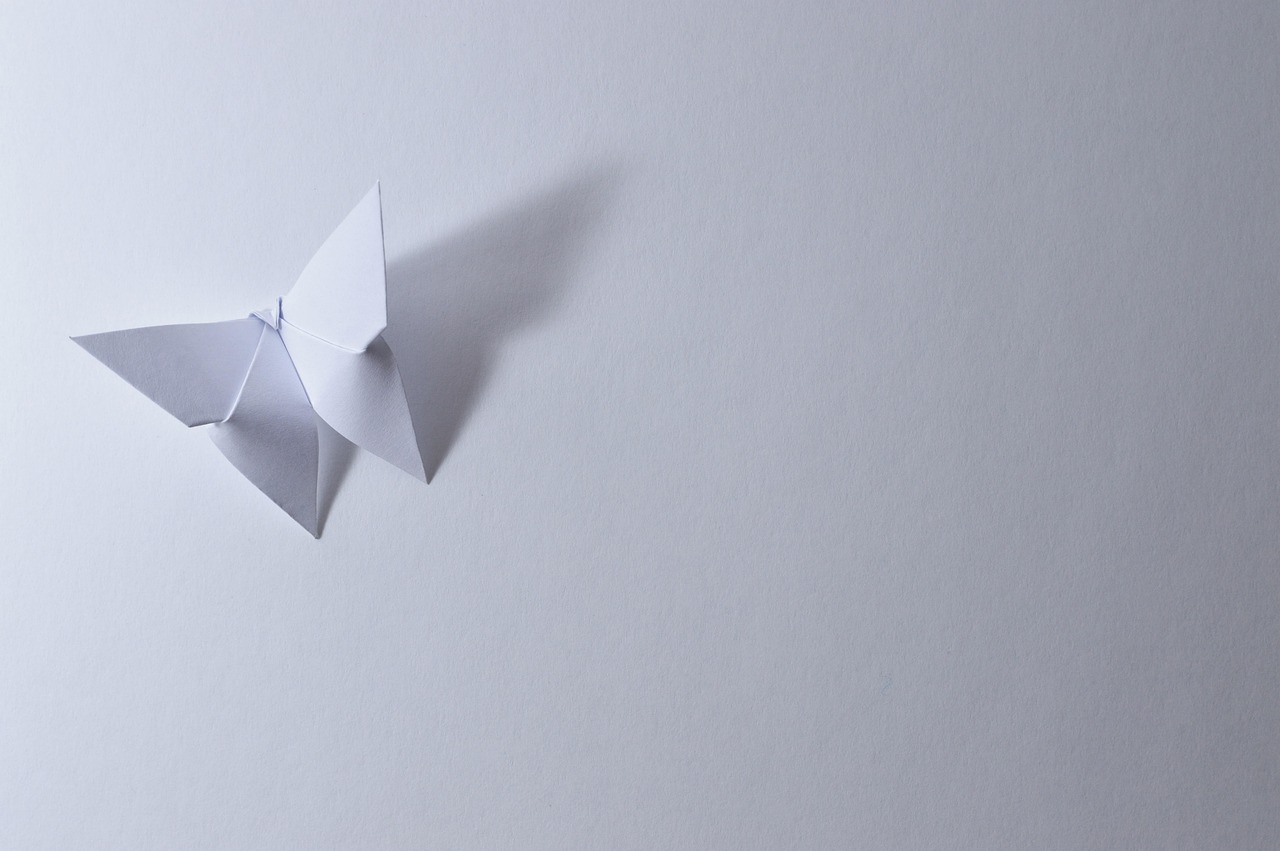

県の支援事業を活用し、デザイナーとコラボして誕生したのが「ORUKOTO(オルコト)」。

形状記憶型の紙で作られた、のし袋やかぶと、ポチ袋などのユニークな商品です。

折ってもすぐに元に戻る――この不思議な素材が話題を呼び、ギフトショーへの出展をきっかけに注目が集まりました。

その後はファッション業界とコラボして、バレンタイン向けのブーケを開発。

“技術”を“文化・デザイン”に変える挑戦が始まったのです。

診断士としての視点:次の成長のカギは「コラボ」「伝える」「川下へ」「広げる」

コラボ:異業種と組んで新しい価値を生み出す

この「折って戻る」素材の面白さは、異業種との組み合わせでさらに広がります。

たとえば、飲食店や食器メーカーと組んで“形を変えられる紙製の食器”を作ったり、

インテリアメーカーとコラボして“光を柔らかく演出する照明カバー”を開発したり。

文具や雑貨のブランドと手を組んで“デザイン性の高いポチ袋シリーズ”を展開するのも面白いでしょう。

技術を「素材」ではなく「体験」として提案することが、次のステージの鍵になります。

伝える:ファンと一緒にブランドを育てる

SNSを通じて、商品の使われ方や開発ストーリーを発信することも重要です。

折る瞬間の動画や、ファンが作った作品を紹介する投稿など、見て楽しいコンテンツがブランドの魅力を高めます。

また、ファンとの共同開発企画を行えば、「一緒に育てるブランド」として親しみを持ってもらえるはずです。

川下へ:海外へ、そして新たな市場へ

国内販売に加えて、海外ECへの展開も視野に入ります。

「折って戻る不思議な紙」というコンセプトは、動画映えする要素が多く、海外のギフト市場でも受け入れられやすい特徴があります。

商品の使い方や驚きの瞬間を動画で発信し、グローバルなファンづくりを進めていくと良いでしょう。

広げる:教育・福祉・BtoBへの応用

さらに、教育や福祉の分野にも可能性があります。

高齢者のリハビリ教材、子どもの感覚発達を促す知育折り紙など、触れる・折るという体験価値を活かした商品開発が期待できます。

また、BtoB向けには包装資材や店頭POP素材として提供するなど、安定した法人需要の開拓も可能です。

おわりに

火災、リストラ、そして再起。

中島プレス工業の歩みは、まさに「技術と挑戦の物語」です。

下請けから脱却し、職人技を“感動体験”へと変えた同社の姿勢は、多くの中小製造業にとっての希望です。

変化を恐れず、自社の強みを新しい形で社会に届ける。

その一歩を踏み出す勇気こそが、次の「ORUKOTO」を生み出す原動力になるでしょう。

コメント