人が集まらない。来てもすぐに辞めてしまう。

板金加工の現場が直面していた「3Kの壁」を、井口一世は“教育”から打ち破った。

暗黙知をデータに変え、人を育てる仕組みで、町工場の常識を変えている。

1. 「3K脱却」を掲げた社長の決意

「募集しても、誰も面接に来ない。来ても工場を見て帰ってしまう。」

創業から20年、井口一世が直面していたのは、板金加工業の人材難という現実だった。

3K(きつい・汚い・危険)という固定観念を打ち破らなければ、未来はない。

そう考えた社長は、まず教育から会社を変えようと決意した。

「教えない教育」を掲げ、社員が自ら課題を見つけ、調べ、解決する力を育てる。

上司が答えを与えるのではなく、社員が試行錯誤できる環境を整えた。

「できないと思っていたことが、できるようになる」――その実感が社員のモチベーションを高めている。

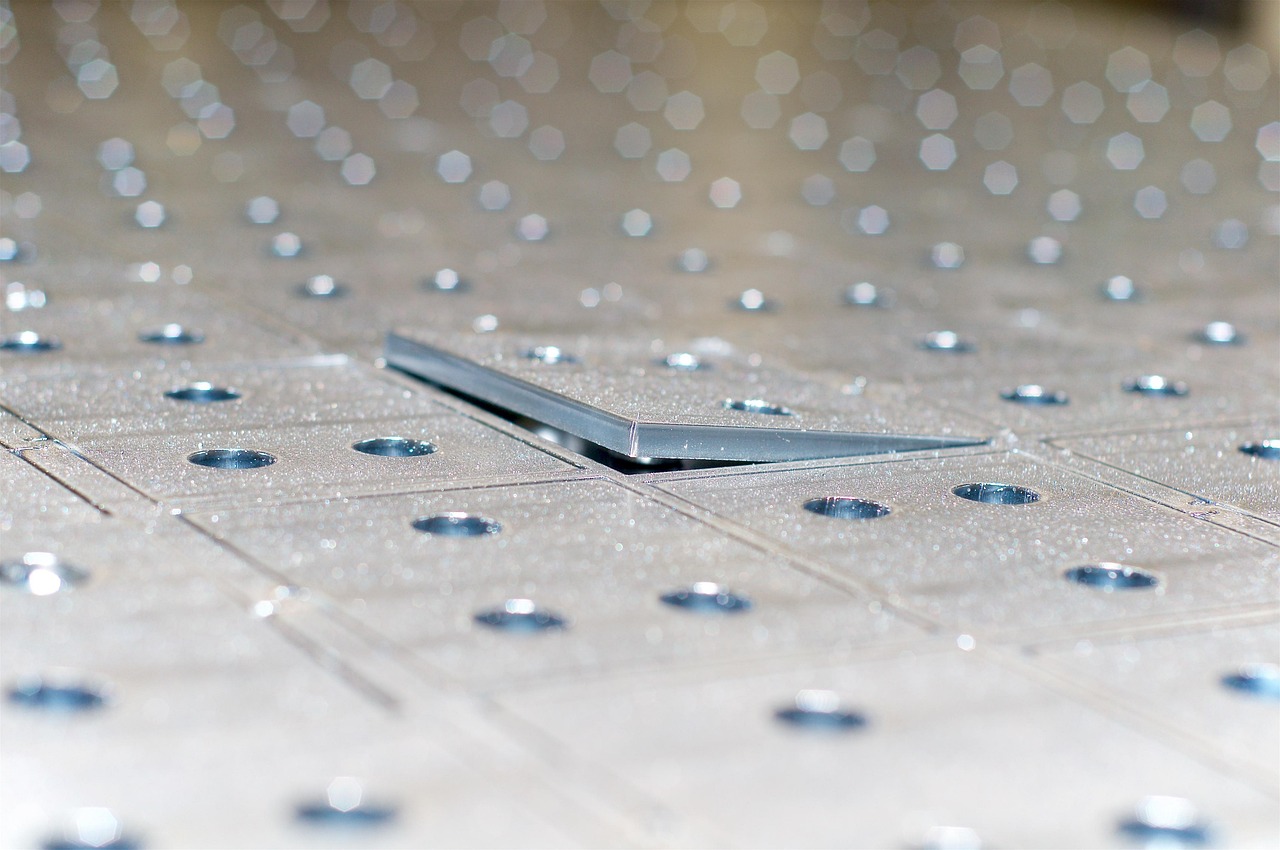

2. 暗黙知をデータに変える「金型レス」のものづくり

井口一世の最大の強みは、金型レスでも多様な形状に対応できる板金加工技術。

20年以上にわたって蓄積された設計・製造データを活用し、最新のコンピューター制御によって高精度なものづくりを実現している。

熟練者の経験に頼らず、データに基づいた判断で製造を行うため、初心者でも一定品質の製品を短納期・低コストで作り上げられる。

これは、いわば「暗黙知のデジタル化」であり、人材不足の時代における新たな競争力だ。

3. 診断士としてのアドバイス① 自社商品化と標準化の推進

・過去に蓄積された試作品や設計データを分析することで、共通するニーズが見えてくる。

それらを標準化し、自社商品として販売すれば、新たな収益源を確保できる(自社のブランド商品化)。

・「試作専門ファクトリー」として、量産前の設計支援に特化するのも有効(コンサル事業)である。試作段階での設計支援を強みに、開発パートナーとしての価値を高められる。

ともに、利益率の高い事業になると思います。

4. 診断士としてのアドバイス② データを活用した見積り・設計支援の仕組みづくり

井口一世が持つデータ資産は、見積り精度の向上にも活かせる。

顧客がウェブ上でCADデータをアップロード(API化)すれば、形状や材質などから最適な加工方法を自動判定し、見積りを即時提示することができる。

こうしたオンラインを活用したチャネル拡大は、売上拡大につながる事業になると思います。

5. 診断士としてのアドバイス③ 発信と共創によるブランディング

SNSで板金加工の面白さや金属の表情を発信することで、顧客との直接的なつながりを生み出せる。

また、個人がアクセサリーや小物を制作できる体験型ワークショップを開催すれば、ファンづくりとブランディングを同時に進められる。

職人技術とデジタルを組み合わせた「体験型ブランド」として、製造業の魅力を再発信していくことが望ましい。

まとめ

井口一世は、単なる製造業ではなく「学びとデータを軸にした知識産業」へと進化している。

人を育て、データを活かし、顧客と共に開発する姿勢は、板金加工だけでなく製造業全体の未来像を示している。

「3K脱却」と「自走する人材育成」を両立した同社の事例は、地方製造業の新しいモデルケースとなるだろう。

コメント